『木造小規模建築物+ベタ基礎仕様』

地盤補強工事の要否を再解析します

地盤補償型サービス

木造小規模建築物+ベタ基礎を対象

ベタ基礎となる小規模建築物建設予定地において、地盤調査の結果、何らかの地盤補強工事が必要と判定された場合に直接基礎(地盤改良工事が不要)となる可能性を再解析致します。スクリューウエイト貫入試験(旧名称:スウェーデン式サウンディング試験)報告書・配置図・各階平面図および立面図・基礎伏図・基礎断面図等をメールにてご送付頂き、当社バックデータの活用と共に支持力と沈下量を検討し、建物に対して有害な沈下が生じるか否かを確認します。また、当社で作成した解析書は第三者機関となる地盤保証会社 審査部で事前審査を受けるため、更なる安心をご提供致します。

地盤補償の確立と加入の自由性(任意性)

地盤補強工事を不要と判断した当社作成の解析書については、地盤補償加入の対象物件となります。ただし、ご加入については任意であり、ご加入されない限りは費用が一切かかりません。また、ご加入の有無二関わらず作成資料は全てお送りさせて頂きますので、地盤に対する検討材料として、いつでも何度でもご利用頂くことが可能です。ただし、折角ご依頼を頂いた案件でも、安全を考量すれば当初の見解通り、やはり何らかの地盤補強工事を要すると判断することもあります。対象建築物は小規模木造建築物且つベタ基礎仕様であれば、戸建て住宅に限らず一般建築物も含みます。

"面"に対して"面"で支持

ベタ基礎という"面"に対して地盤という"面"で支持させることは、不同沈下や液状化現象への抑制対策にも成り得る、非常にシンプル且つ安全な支持方法です。建物を安定的に支持できない場合には杭状地盤補強のように"面"に対して"点"で支持させなければなりません。これば非常に高度な設計技術と施工管理能力が求められます。加えて地盤改良工事となる場合には改良体自体の強度まで要求されます。

建物に対して有害となる不同沈下が生じなければ、極力地中内を乱さない方が良いと考えます。但し、前述のように補強工事が必要な地域や地盤状態も存在するため、一ご案件毎、不同沈下による事故が無いよう安全を最優先して解析を行っています。

地盤補強(改良)工事や杭基礎は、重力建築物や基礎仕様(布基礎・独立基礎)では必要不可欠になる場合が多い中、軽量建築物においては必ずしも必要とはいえません。

地業工事の重要性

掘削工事を請負う基礎工事業者様はよくご理解されていると思われますが、地盤補強工事が不要とされた良好な地盤であっても、根切床付面が弱く感じられる地盤も多くあります。これは、掘削によって覆土を取り除かれたことにより、土粒子間に空気や雨水の侵入を受け軟弱化するためです。特に戸建て住宅においては根切深さが比較的浅いことから、ほぼ盛土上に基礎が構築されています。盛土は自然地盤と異なり土の密度が不均一であるため、特に影響を受けやすい人工地盤です。

良好であると思われた床付地盤面の軟弱化は、天候や土地の前歴など予測不可能な要因により判明されます。軟弱化した箇所は砕石により置換し、地盤状況に応じた適切な締固めが求められます。軟弱化した地盤状態でランマーによる打撃加圧を行った場合、砕石間に液性状態となった土が混入し更に軟弱となる場合があります、当社では解析書内に締固め機械の選定と加圧方法を厳守事項として記載しています。

当社による解析サービスの特徴

再度の地盤調査は不要

既に実施された地盤調査結果に対して解析を行います。このため、改めての地盤調査を要望することはありません。主とする地盤調査はスクリューウエイト貫入試験となりますので、小規模建築物に対して一般的な調査方法となります。

解析費用

地盤補償へご加入されない限りは、解析費を含めた費用は一切発生致しません。また、解析時に作成した資料は、地盤補償へのご加入の有無に関わらず全てお送りさせて頂きます。いつでも何度でも御気兼ねなくご利用頂けます。

第三者機関による事前審査機能

当社で作成した解析書は、ご依頼者様へお渡しする前に地盤保証会社 審査部による事前審査にかけられます。この事前審査機能により、より安心をご提供することに加えて、ご依頼者様の検討材料の一つとしてご利用して頂けます。

対象とする建築物

木造小規模建築物且つベタ基礎仕様となる建築物を対象とします。2025年度からの4号特例廃止に当たり、後の規模改正に対しては従うものとなりますが、現行では延べ面積500m2以下、軒高9m以下、建物高さ13m以下を対象とします。

バックデータの活用

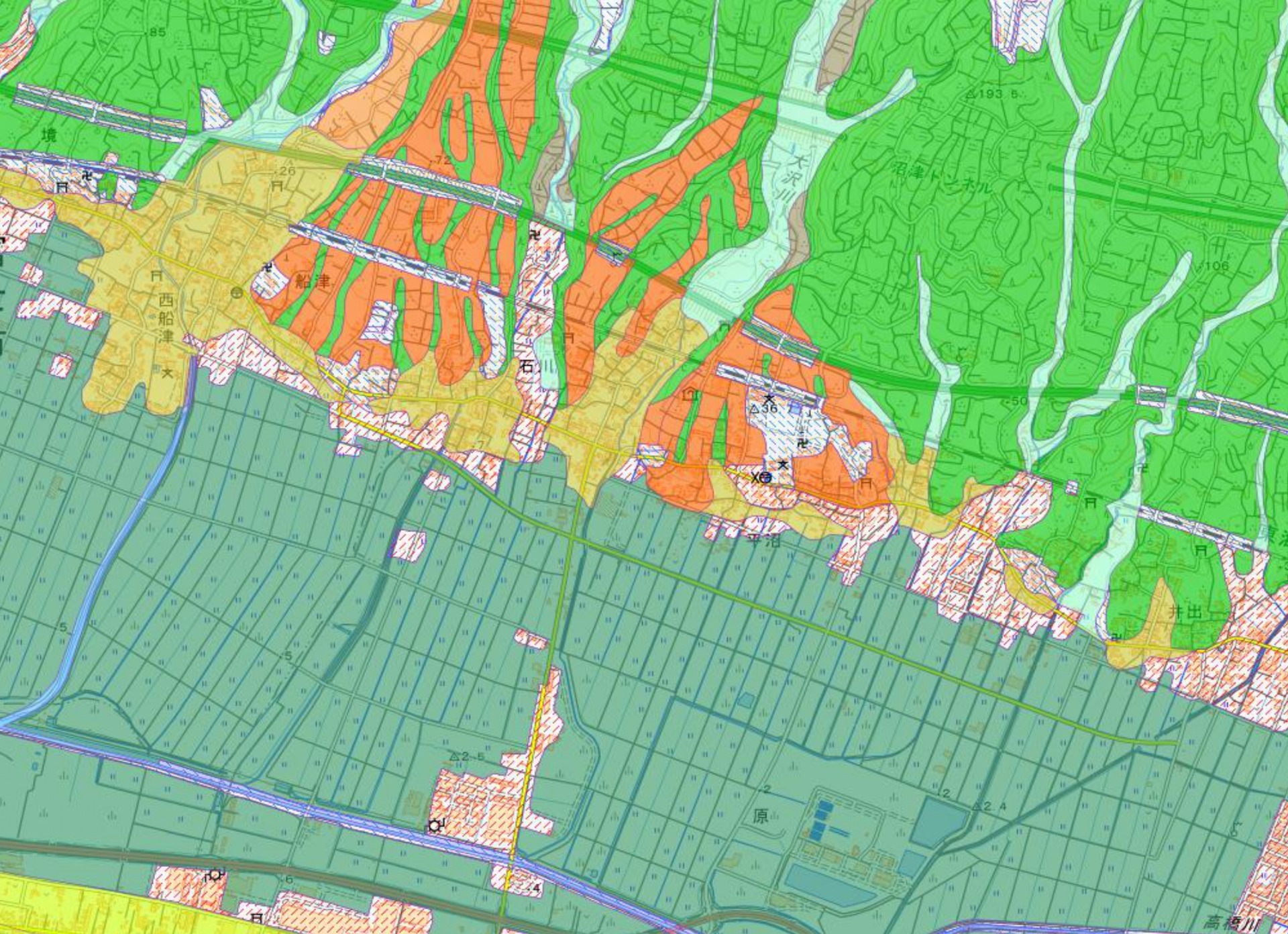

軟弱地盤における土質試験(圧密試験・一軸圧縮試験・三軸圧縮試験等)や地形図(旧地形図・治水図等を含みます)を活用し、ご依頼案件毎に詳細な解析を行います。他では得られない解析書を作成致します。

地盤補償

戸建て住宅に限らず、店舗・各施設などの一般建築物も対象となります。上限額は3億円且つ免責0の補償内容となります。戸建て住宅(兼用住宅含みます)については20年間、一般建築物では10年間を補償期間と致します。

解析の50%が決定される地形特性

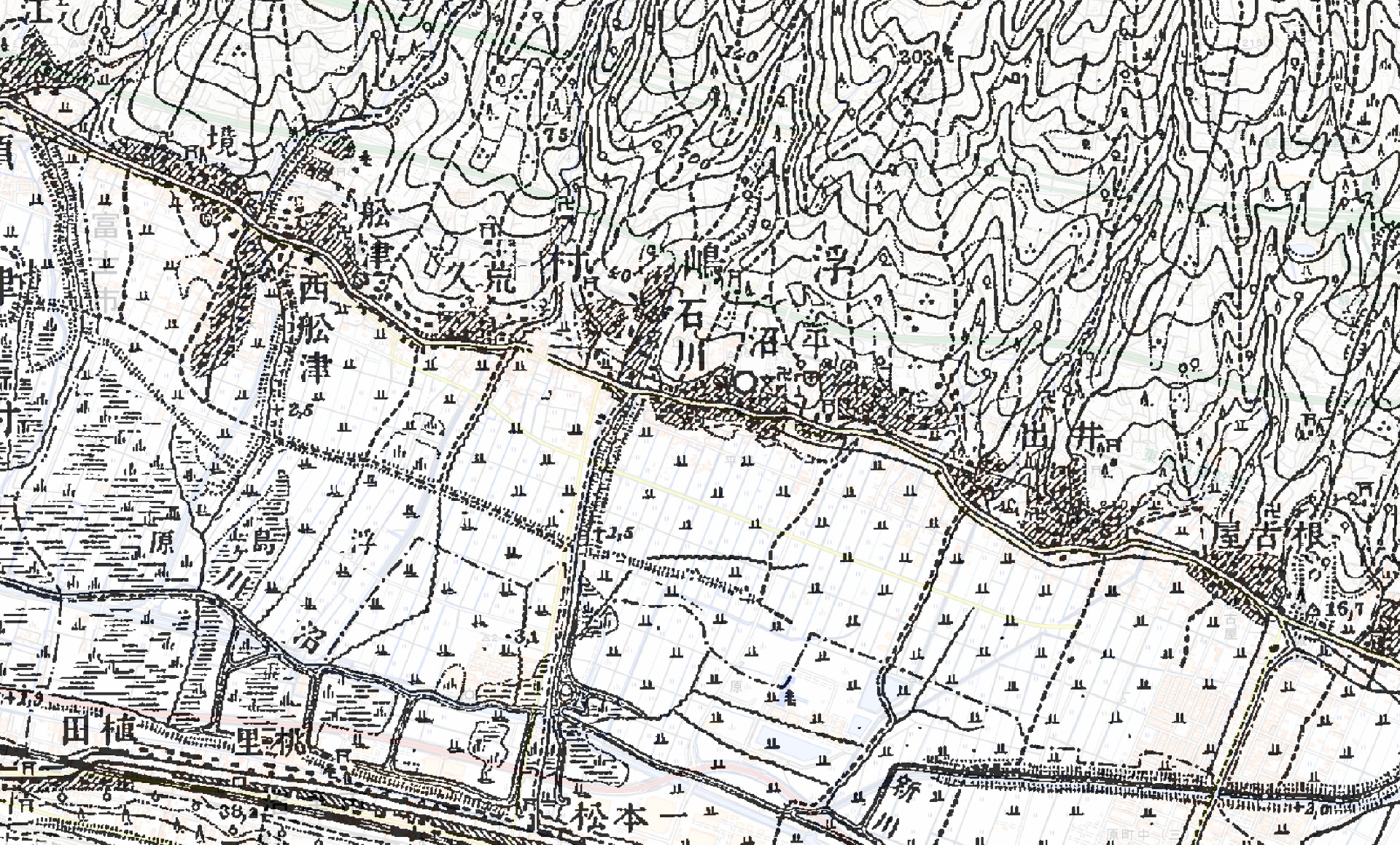

地形図による建設地周辺の地形確認

標高で10m以下となる低地(後背湿地・谷底低地・堤間湿地・潟湖跡地など)においては地盤補強工事を要すると判断される確率が高くなりますが、木造小規模建築物且つベタ基礎仕様による荷重では必ずしも必要とは限りません。

旧航空写真による建設地の確認

地盤は荷重を受けた前歴を記憶しているため、旧航空写真にて建設地の使用歴を確認します。低地の多くは従来より水田地として活用されていたことが多く、下層の地盤状態を推察することが可能です。

旧地形図による建設地の確認

旧地形図では、旧航空写真よりさらに昔の地形情報が得られます。建設地が集落として利用されていたことなども分かり、荷重前歴を推察することが可能です。また、後に埋め立てられた地域であったなどの情報も確認できます。

解析の50%が決定される荷重と盛土

様々な土質や地盤状態

標高で10m未満となる低地では、高含水比である粘性土や圧縮性の高い有機質土の存在が目立つ傾向にあります。ある程度高い土地となる中位面であっても、総荷重(建物荷重+新設盛土荷重)が2.3t/m2を超えると圧密沈下の観点から危険となる地域もあります。また、高位面や山地で確認できる火山灰質粘性土は高い含水比を有しながらも乱さない限りは安定度が高い特殊土であることなど、地形や地域によって様々な土質があります。小規模建築物を主な対象とするスクリューウエイト貫入試験は、簡易でローコストな地盤調査である反面、詳細な土質や地下水位の把握が難しいという短所もあるため、解析時においては十分な安全配慮が必要となります。

よくあるご質問

地盤補強工事を行った方が安全ではないですか?

木造小規模且つベタ基礎仕様となる、比較的軽量な建築物であっても、何らかの地盤補強工事を要する地盤も確かに存在します。しかし、補強工事を行わくとも建物に有害となる不同沈下が生じにくい地盤もあり、そのようなところでは極力地中内を乱す工事は控えた方が良いとの考えがあります。地盤補強工事を施せば安心という見方もありますが、地盤改良を行うと土の密度が大きくなることで逆に重くなり、下層地盤の沈下を誘発することもあり、また、固化不良や発ガン性が提唱される六価クロム溶出の懸念、後の解体撤去時には多額の費用を要するなど様々な問題も生じます。

鋼管杭のような杭状地盤補強工事は、ベタ基礎という面に対して点で支持させなければならない方法であり、相当な設計能力と施工管理技術を要します。

地盤補強工事の要否を検証することは、ベタ基礎という面体に対して、地盤という面で支持させられるか否かを考えることであり、地中内での点支持や補強体自体の検証を不要とします。これにより、非常にシンプル且つ分かりやすい検証内容となります。

解析書の取り扱について

お施主様・設計監理者様・構造設計者様・元請業者様などの各ご関係者様にて共有され、判断材料の一つとしてご利用頂ければと考えます。解析書につきましては、お伝えする情報の不足が無い目的により申請期間へ提出可能なレベルまで仕上げます。

但し、当社と提携関係のない他の地盤保証会社様や地盤改良工業者様におきましては、当社バックデータの流出の懸念及び著作権法に基づきお断りさせて頂いております。

また、当解析書は、法令や条例,規則または慣習を妨げるものではないため、これらの法規制等が存在する地域においては無効となりますのでご了承ください。

対象外となる地盤条件はありますか

頂いた資料をもとに、地盤補強工事の要否を解析致します。但し、以下の事項においては対象外とさせて頂きます。

宅地造成により、今日では地下式調整池の活用が見受けられます。雨水貯留型では特に問題となりませんが、浸透型においては、雨天の度に水を吸い寄せてしまうため盛土内が安定しなくなる懸念があり、浸透型である場合には本解析の適用不可とさせて頂きます。

擁壁底面上に建設される場合でも解析対象となりますが、擁壁自体は確実な地盤に支持され、側面土圧に対しても安定且つ合法的に設置されているものと解釈します。不確定である場合には対象外とさせて頂きます。

伐根や除草,ガラの撤去など、基礎下地盤を乱す工事を必要とする場合には適用外とさせて頂きます。

これらのことは地盤補強工事を要しても重要な事項となります。

ご依頼・お問い合わせ

株式会社ヤマトアパレイユ

静岡県藤枝市高柳2117-1

054-636-1911 (FAX)054-636-1993

s-takiya@yamato-ap.com

地盤調査報告書・配置図・平面図・立面図・基礎伏図・基礎断面図を上記メールアドレスまでお送り下さい。基礎断面図まで整っていない場合でも御受けできます。